2020. 3. 4. 07:00ㆍ도서 리뷰

아무튼 시리즈의 책 판매량이

호조를 보이고 있다고 한다.

피트니스, 서재, 게스트하우스, 쇼핑, 망원동, 잡지...

사람들이 처음에는 좋아하는 주제의 책을 읽다가,

관심 없는 주제도 사 보기 시작한다는데.

그 덕분에 시리즈 전체적으로

괜찮은 판매량을 이어가는 중이다.

이게 브랜드의 힘인걸까?

나 같은 경우엔

요가, 방콕, 계속, 외국어가 관심사여서

젤 먼저 찾아 읽게 되었고,

이번 아무튼, 비건 책은 관심사는 아니지만

시리즈에 포함돼 있어서 읽어봤다.

잘 모르는 비건의 세계를

조금이나마 이해해 보고자 선택한 책이다.

작가는 환경운동가이자

여러 권의 책을 낸 전업 그림작가이다.

어린 시절 부모님을 따라

스리랑카, 덴마크에서 지냈고,

초2 때 한국에 돌아왔다가

석박사는 포르투갈에서 취득했다.

포르투칼 시인의 책을

번역한 이력이 있어서

특이하다고 생각했는데

역시 그곳에서 공부한 경험이 있었다.

책 내용을 큰 덩어리로 분류해 보면,

앞부분은 육식을 하면 안 되는 이유!

중간에는 채식을 해서 좋은 점이 잠깐 보이고,

후반부는 비건에 대한 질문을 Q&A 방식으로 정리하였다.

비건 자체가

육류를 즐기는 한국인에게

아직은 생소한 문화여서

나는 긴장을 좀 하면서(?) 책을 봤다.

내가 애써 외면했던

육식문화의 잔인함이 까발려지면 어떡하지?

하는 불안감...

내심 책 내용이

비건을 하면 이런 게 좋아!

다이어트와 건강에 좋고, 오래 살 수 있어!

라는 방향으로 가면 좋겠다는 바람을 가졌었다.

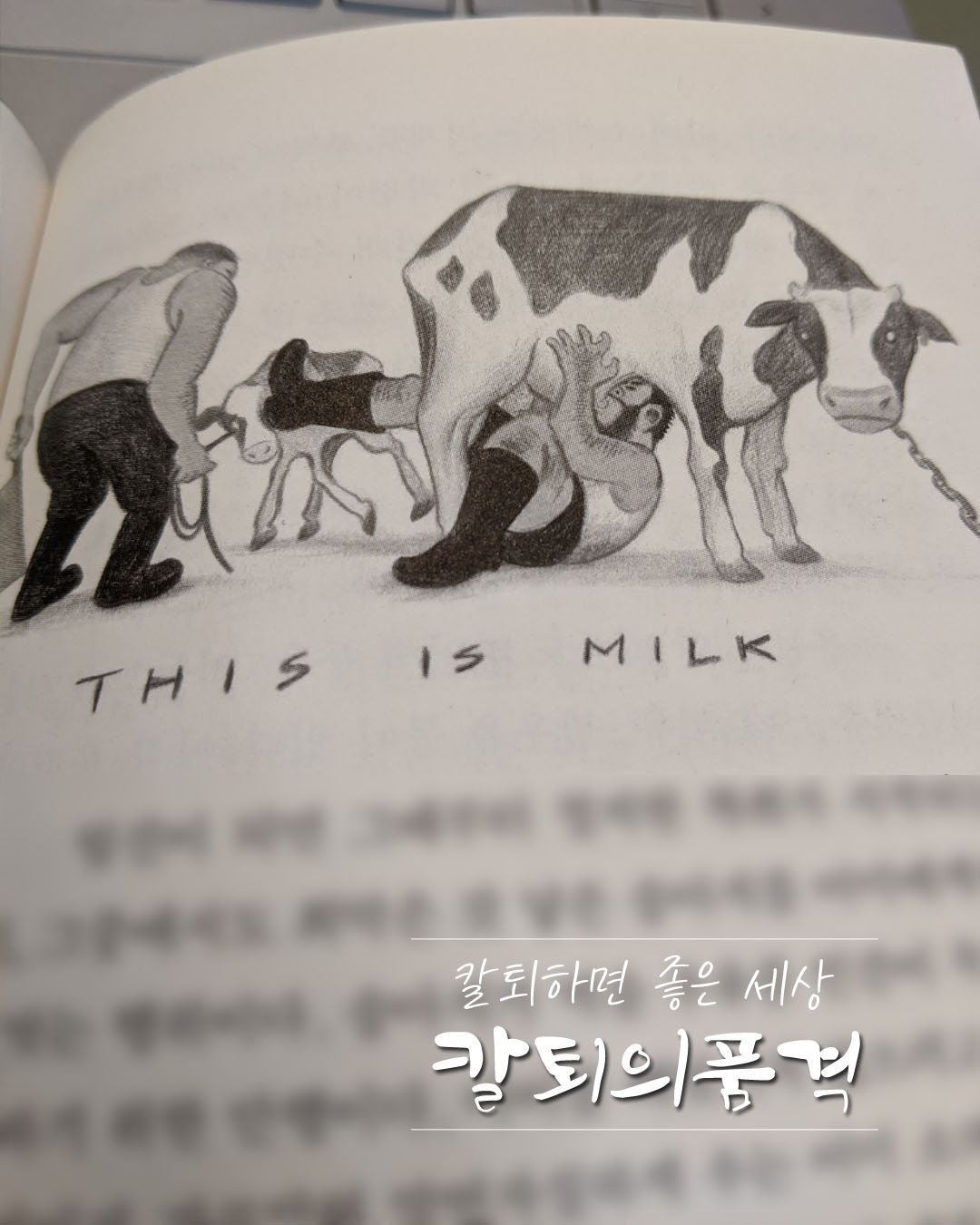

그러나 바람과는 다르게 책 초반부터

내가 외면한 육식의 폭력성을 까발리며

팩트 폭격을 해버리니

사실 좀 당황하며 책을 읽었다.

(그 잔인함과 폭력성은 여러분이 무엇을 상상하건 그 이상이다.)

그나마 다행인 건

아무튼 시리즈 자체가 텍스트 위주의 책이라

실사 이미지가 없다는 것이다.

잔인한 도축과정, 공장식 환경, 동물 비즈니스를

영상이나 사진으로 봤다면

아직 비건의 준비가 덜 된 상황에서

식음을 전폐했을 수도(?).

내가 아무튼, 비건을 읽은 이유는 앞서 말했지만

책을 읽고 당장 비건이 되기 위함은 아니었다.

맛있는 고기를 눈 앞에 두고도 채식을 하는 그들이

신기했고 그 문화를 이해하고 싶었다.

솔직히 그 전에는 비건족을 볼 때

참 깐깐하고 유별난 사람들이다

라는 편견이 있었다.

그러나 책을 보고

비건에 대한 생각이 많이 바뀌었고

비건적인 삶의 가치를 충분히 이해하게 되었다.

(여전히 내일부터 비건이 될 수 있는 건 아니지만)

비건은 단순히 채식만 먹는 사람을

의미하는 것은 아니라고 한다.

동물의 권리를 넘어

지구 환경을 생각하는 모든 것들이

비건적인 활동이다.

그런 면에서 도저히 육류를 못 끊는 사람도

재활용을 잘하고, 가까운 거리를 걸어 다니고

로컬 음식을 소비하면 비건적 삶이라고 할 수 있다.

그렇게 공동체를 위하는 작은 행동이 이어지면

언젠가는 우리나라에서도 비건에 대해

다양한 이야기할 수 있는 날이 올 수 있을 것이다.

(+사족)

아무튼, 비건은

동물 사랑을 외치면서

정작 자기 반려견에게는

생닭, 오리목 뼈, 소/돼지를 먹이는

개 애호가들이 꼭 봤으면 하는 책이다.

(+책 속 인상 깊었던 내용)

어릴 때 받았던 문화 충격이 떠오른다. 나는 서울에서 태어났지만, 곧 부모를 따라 스리랑카와 덴마크에서 어린 시절을 보내고 초등학교 2학년 때 한국에 돌아왔다. 우리 반 교실 뒤편에는 공용 연필깎이가 하나 설치되어 있었다.

여러 아이들이 멋대로 이용하다 보니 곧잘 고장이 나곤 했다. 보다 못한 담임선생이 안내문 하나를 써 붙였다. "학급 물품을 내 것처럼 아끼자!" 이 문구를 보고 나는 충격을 받았는데, 그 이유는 이렇다. 그때까지 내가 외국에서 받은 교육에 의하면 그 문구는 응당 이렇게 쓰여 있어야 했다. "남의 것처럼 아끼자."

'내 것'이라면 다소 소홀히 해도 좋을지 모르지만, '남의 것' 혹은 '우리 것'이라면 더 조심하고 아껴야 한다, 어린 나에겐 이것이 상식이었다. 혹시 잘못 써진 건가 눈을 씻고 살펴봤지만 아니었다.

지금도 누군가 '내 새끼'라는 말을 쓸 때마다 이 일화를 떠올린다. 우리 사회가 '남의 새끼'도 귀하게 대했다면 지금과 얼마나 달라졌을까 상상하면서.

'도서 리뷰' 카테고리의 다른 글

| IT 서비스 책으로 배우기 #1 - 인스타 인싸 되는 법 | '한 권으로 끝내는 인스타그램' 서평 (0) | 2020.03.09 |

|---|---|

| '아무튼, 쇼핑' 서평 | 쇼퍼홀릭을 이해해 볼까나 | 아무튼 시리즈(6) (0) | 2020.03.06 |

| '아무튼, 외국어' 서평 | 여러 언어를 3개월만 배우면 생기는 일 | 아무튼 시리즈(4) (0) | 2020.03.02 |

| '아무튼, 계속' 서평 | 반복되는 일상의 위대함 | 아무튼 시리즈(3) (2) | 2020.02.24 |

| '아무튼, 방콕' 서평| 카오산로드가 나오지 않는 유일한 방콕 여행책 | 아무튼 시리즈(2) (2) | 2020.02.14 |